Finanzlexikon Importierte Inflation, externe Faktoren

Inflation ist eines der zentralen wirtschaftlichen Phänomene, das sowohl Konsumenten als auch Unternehmen betrifft. Während Inflation oft als Folge inländischer wirtschaftlicher Entwicklungen betrachtet wird, gibt es eine besondere Form der Preissteigerung, die durch externe Faktoren verursacht wird: die importierte Inflation.

Unter importierter Inflation versteht man einen Anstieg des Preisniveaus innerhalb eines Landes, der nicht auf eine erhöhte inländische Nachfrage oder Geldmengenexpansion zurückzuführen ist, sondern durch steigende Kosten von importierten Gütern und Dienstleistungen entsteht. Diese Art der Inflation tritt insbesondere in stark von Importen abhängigen Volkswirtschaften auf und kann durch verschiedene Faktoren wie Wechselkursschwankungen, Rohstoffpreise oder globale wirtschaftliche Entwicklungen ausgelöst werden.

Ursachen der importierten Inflation

Die importierte Inflation entsteht vor allem durch externe Einflüsse, die sich auf die Kosten von importierten Waren und Dienstleistungen auswirken. Dabei spielen mehrere zentrale Faktoren eine Rolle.

box

Wechselkursentwicklung

Eine der häufigsten Ursachen für importierte Inflation sind Wechselkursveränderungen. Wenn die nationale Währung an Wert verliert (Abwertung), verteuern sich automatisch alle Importe, da für den gleichen Betrag einer ausländischen Währung mehr der heimischen Währung aufgebracht werden muss. Dies betrifft insbesondere Länder, die stark auf den Import von Rohstoffen, Maschinen oder Konsumgütern angewiesen sind.

Beispielsweise führt eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar dazu, dass europäische Unternehmen für Öl, das in US-Dollar gehandelt wird, höhere Preise zahlen müssen. Diese Mehrkosten werden häufig an die Verbraucher weitergegeben, was letztlich zu einer allgemeinen Preissteigerung führt.

Umgekehrt kann eine Aufwertung der heimischen Währung die Inflation dämpfen, da Importe günstiger werden und somit weniger Preisdruck auf inländische Produkte ausgeübt wird.

Steigende Rohstoffpreise

Viele Volkswirtschaften sind stark von importierten Rohstoffen wie Öl, Gas, Metallen oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen abhängig. Wenn die Preise für diese Güter auf den Weltmärkten steigen, führt dies zwangsläufig zu höheren Produktionskosten für Unternehmen, die diese Rohstoffe weiterverarbeiten.

Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Energiepreise. Ein starker Anstieg des Ölpreises verteuert nicht nur Kraftstoffe für Verbraucher, sondern erhöht auch die Produktions- und Transportkosten vieler Unternehmen. Da Energie in nahezu allen Produktionsprozessen benötigt wird, kann eine solche Preissteigerung eine breite Inflation auslösen.

Auch Agrarrohstoffe wie Weizen oder Mais sind häufig von globalen Preissteigerungen betroffen, sei es durch Missernten, Handelskonflikte oder steigende Nachfrage in Schwellenländern. Steigende Lebensmittelpreise wirken sich direkt auf die Lebenshaltungskosten aus und treiben die Inflationsrate nach oben.

Globale Lieferkettenprobleme

Ein weiterer Faktor, der zur importierten Inflation beiträgt, sind Störungen in den globalen Lieferketten. In einer zunehmend vernetzten Weltwirtschaft sind viele Unternehmen auf Vorprodukte und Komponenten aus dem Ausland angewiesen.

Kommt es zu Engpässen – sei es durch Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen oder pandemiebedingte Einschränkungen –, steigen die Preise für importierte Vorprodukte, was wiederum die Kosten für Endprodukte erhöht.

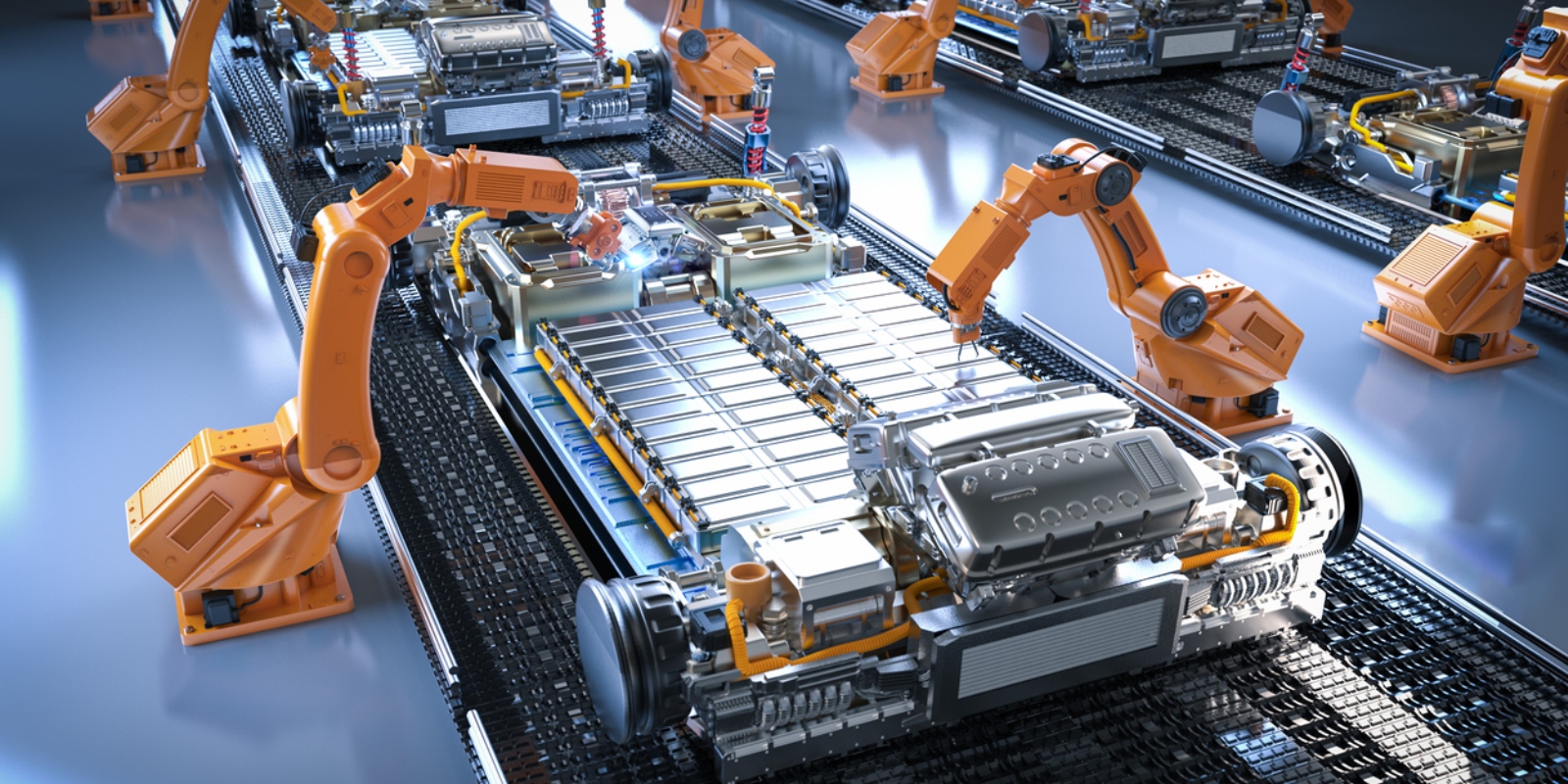

Ein Beispiel hierfür ist die weltweite Chip-Knappheit, die in den letzten Jahren zu erheblichen Preiserhöhungen in der Elektronik- und Automobilindustrie geführt hat. Da viele moderne Produkte auf Halbleiter angewiesen sind, haben steigende Chippreise direkte Auswirkungen auf die Endverbraucherpreise.

Internationale wirtschaftliche Entwicklungen

Auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in wichtigen Handelspartnerländern kann eine Rolle spielen. Wenn beispielsweise die Inflation in einem großen Exportland stark ansteigt, erhöhen sich oft auch die Preise für die von dort importierten Güter.

Ein klassisches Beispiel ist China, das als "Werkbank der Welt" eine Vielzahl von Produkten herstellt. Steigen in China die Produktionskosten – etwa durch höhere Löhne oder strengere Umweltauflagen –, so verteuern sich auch die Exporte, was letztlich zu höheren Preisen in importierenden Ländern führt.

Auswirkungen der importierten Inflation

Langfristige Strategien wie eine diversifizierte Importstruktur, eine stabile Wechselkurspolitik und die Förderung der heimischen Produktion können helfen, die negativen Auswirkungen importierter Inflation zu begrenzen. Dennoch bleibt sie ein komplexes und oft schwer vorhersehbares wirtschaftliches Phänomen, das in einer globalisierten Weltwirtschaft stets eine Rolle spielen wird."

Die importierte Inflation hat weitreichende wirtschaftliche Folgen, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen und die Geldpolitik einer Volkswirtschaft.

Auswirkungen auf Verbraucher

Für Haushalte bedeutet importierte Inflation in erster Linie steigende Lebenshaltungskosten. Besonders Güter des täglichen Bedarfs wie Energie, Lebensmittel oder Kleidung können teurer werden, was insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen belastet.

In Ländern mit hoher Importabhängigkeit kann importierte Inflation die Kaufkraft der Bevölkerung erheblich schwächen. Da Löhne oft nicht in gleichem Maße steigen wie die Preise, führt dies zu einem realen Einkommensverlust.

Auswirkungen auf Unternehmen

Auch Unternehmen sind von importierter Inflation betroffen, da sie höhere Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte tragen müssen. In vielen Fällen versuchen sie, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben. Gelingt dies nicht vollständig, sinken ihre Gewinnmargen, was langfristig Investitionen und wirtschaftliches Wachstum bremsen kann.

Besonders exportorientierte Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Während sie einerseits höhere Importkosten tragen müssen, könnten ihre Produkte aufgrund steigender Preise international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Herausforderungen für die Geldpolitik

Für Zentralbanken stellt importierte Inflation ein schwieriges Problem dar. Während sie bei inländischer Inflation durch Zinserhöhungen gegensteuern können, ist die importierte Inflation weitgehend von externen Faktoren abhängig und kann nicht direkt beeinflusst werden.

Erhöht eine Zentralbank die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen, kann dies die Konjunktur dämpfen und Investitionen erschweren. Zudem kann es sein, dass Zinserhöhungen kaum Wirkung zeigen, wenn die Ursachen der Inflation im Ausland liegen.

Gleichzeitig kann eine zu laxe Geldpolitik dazu führen, dass importierte Inflation sich verstetigt und in einen breiteren Preisanstieg übergeht. Daher stehen Währungshüter oft vor dem Dilemma, wie sie angemessen auf importierte Inflation reagieren sollen.

Maßnahmen zur Begrenzung der importierten Inflation

Obwohl importierte Inflation von externen Faktoren abhängt, gibt es verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen, mit denen Regierungen und Unternehmen ihre Auswirkungen begrenzen können.

Wechselkurspolitik

Ein stabiles Wechselkursmanagement kann helfen, importierte Inflation zu reduzieren. Länder mit stark schwankenden Währungen sind anfälliger für Preisschocks, während eine stabile Währung Preisanstiege abfedern kann.

In manchen Fällen kann eine gezielte Währungsaufwertung dazu beitragen, Importe günstiger zu machen und die Inflation zu bremsen. Allerdings kann eine zu starke Währung die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte beeinträchtigen.

Diversifizierung der Lieferketten

Unternehmen und Volkswirtschaften können sich durch eine breitere Streuung ihrer Importquellen gegen Preisschwankungen absichern. Wer sich nicht auf ein einzelnes Lieferland verlässt, kann das Risiko importierter Inflation verringern.

Besonders in kritischen Sektoren wie Energie oder Technologie setzen viele Länder verstärkt auf eine stärkere Unabhängigkeit von einzelnen Lieferanten.

Förderung der inländischen Produktion

Eine langfristige Strategie gegen importierte Inflation ist der Aufbau einer stärkeren inländischen Produktion. Wenn ein Land weniger auf ausländische Güter angewiesen ist, verringert sich das Risiko von Preisschwankungen durch externe Faktoren.

Dies gilt insbesondere für strategische Sektoren wie Nahrungsmittel, Energie oder Halbleitertechnologie, wo eine größere Unabhängigkeit eine Stabilisierung der Preise ermöglichen kann.

Fazit

Importierte Inflation stellt eine besondere Herausforderung für Volkswirtschaften dar, da sie durch externe Faktoren bestimmt wird und nicht einfach durch klassische geldpolitische Maßnahmen gesteuert werden kann. Steigende Rohstoffpreise, Wechselkursveränderungen oder globale Lieferengpässe können die Kosten für Unternehmen und Verbraucher erheblich erhöhen.

"Finanzplanung ist Lebensplanung - Geben Sie beidem nachhaltig Sinn!"