Vielzahl kleiner Abhängigkeiten Globale Lieferketten

Warum Stabilität ein strategischer Produktionsfaktor wird.

Lieferketten galten lange als technische Hintergrundstruktur: effizient, global verteilt und darauf ausgelegt, Kosten zu minimieren. Erst Störungen durch Pandemie, geopolitische Konflikte, Engpässe in Häfen und Technologieabhängigkeiten machten sichtbar, wie zentral diese Netzwerke für die Realwirtschaft sind. Stabilität ist heute kein Nebenaspekt mehr, sondern ein strategischer Produktionsfaktor. Unternehmen und Volkswirtschaften erkennen zunehmend, dass Zuverlässigkeit in der Versorgung ebenso wertvoll ist wie Preisvorteile.

Effizienz und ihre Grenzen

Das Leitbild globaler Lieferketten entstand aus dem Wunsch nach Effizienz. Produktion und Beschaffung wurden dorthin verlagert, wo Kosten niedrig und Kapazitäten hoch sind. Dieser Ansatz reduzierte Lagerbestände, schuf flexible Systeme und stärkte die internationale Arbeitsteilung. Doch diese Effizienz basierte auf Annahmen: offene Märkte, stabile Transportwege und planbare politische Rahmenbedingungen.

Diese Annahmen haben sich verändert. Heute zeigt sich, dass reine Kostenoptimierung zu Verwundbarkeit führen kann. Wenn Lieferketten brüchig werden, entstehen Kosten – nicht durch Beschaffung, sondern durch Stillstand. Effizienz hat Grenzen, wenn sie Stabilität verdrängt.

Abhängigkeiten als strukturelles Risiko

box

Globale Lieferketten bestehen aus einer Vielzahl kleiner Abhängigkeiten. Jede beeinflusst die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems.

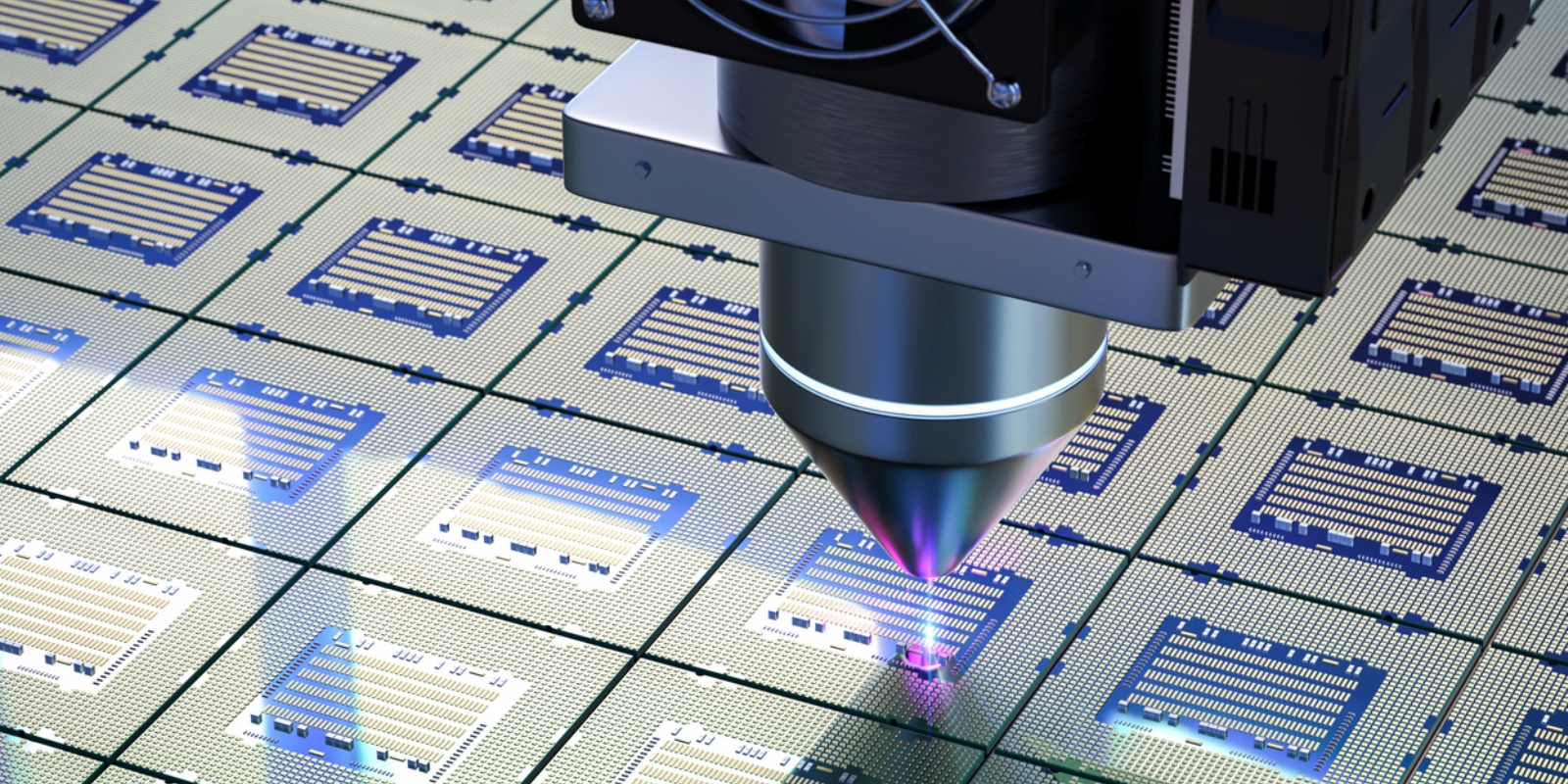

Besonders deutlich wurde dies in Bereichen wie Halbleitern, Batterietechnologie oder medizinischer Versorgung.

Einzelne Regionen oder Unternehmen besitzen zentrale Fähigkeiten, die schwer zu ersetzen sind.

Diese Abhängigkeiten lassen sich in drei Gruppen einteilen:

- Technologische Abhängigkeiten: Schlüsseltechnologien konzentrieren sich in wenigen Ländern und Unternehmen.

- Regionale Abhängigkeiten: Politische und regulatorische Veränderungen können ganze Wertschöpfungsketten beeinflussen.

- Logistische Abhängigkeiten: Engpässe in Transportkorridoren wirken sofort weltweit.

Stabilität entsteht dort, wo alternative Beschaffungswege möglich sind. Fehlen sie, wird eine Störung schnell zu einem wirtschaftlichen Risiko.

Resilienz als wirtschaftliche Größe

Unternehmen reagieren auf diese Entwicklungen, indem sie Resilienz stärker gewichten. Resilienz bedeutet nicht Rückzug aus globalen Märkten, sondern die bewusste Gestaltung robuster Strukturen. Dazu gehören regionale Diversifikation, sicherheitsorientierte Lagerhaltung und eine breitere Lieferantenbasis.

Diese Maßnahmen verändern die Wirtschaft in mehreren Dimensionen:

- Kostenstrukturen verschieben sich, weil Redundanz teuer ist.

- Standortstrategien berücksichtigen zunehmend politische Stabilität.

- Strategische Partnerschaften gewinnen an Bedeutung.

Resilienz wird damit zu einem wettbewerbsrelevanten Merkmal. Unternehmen, die robuste Lieferketten haben, können Marktanteile halten oder ausbauen, während andere mit Unterbrechungen kämpfen.

Die Rolle geopolitischer Spannungen

Die Weltwirtschaft bleibt vernetzt. Vollständige Entkopplung („Decoupling“) ist selten realistisch. Vielmehr entsteht eine neue Form der Globalisierung – weniger auf Kostenoptimierung ausgerichtet, stärker auf Risikostreuung und Stabilität. Lieferketten werden nicht kürzer, sondern differenzierter."

Geopolitik ist zu einem entscheidenden Faktor für Lieferketten geworden. Handelskonflikte, Sanktionen und Sicherheitsüberlegungen beeinflussen, wie Unternehmen planen und investieren. Die geografische Verteilung der Produktion wird dadurch zu einer strategischen Frage. Regionen, die als politisch stabil gelten, gewinnen an Attraktivität, während andere an Risikoaufschlag verlieren.

Besonders sichtbar wird dies in kritischen Zukunftsbranchen. Halbleiter, grüne Technologien und Rohstoffe sind nicht nur wirtschaftliche Güter, sondern Teil geopolitischer Strategien. Lieferketten werden dadurch nicht nur ökonomisch, sondern politisch gestaltet.

Globale Vernetzung als dauerhafte Realität

Trotz aller Debatten bleibt eine zentrale Tatsache bestehen: Die Weltwirtschaft bleibt vernetzt. Komplettes „Decoupling“ ist selten realistisch. Vielmehr entsteht eine neue Form der Globalisierung – weniger auf Kostenoptimierung ausgerichtet, stärker auf Risikostreuung und Stabilität. Lieferketten werden nicht kürzer, sondern differenzierter.

Die Herausforderung besteht darin, Balance herzustellen: global, aber robust; effizient, aber widerstandsfähig. Diese Balance entscheidet zunehmend darüber, wie leistungsfähig Volkswirtschaften in Stressphasen bleiben.

Fazit

Lieferketten sind vom Hintergrundmechanismus zum strategischen Faktor geworden. Stabilität ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine wirtschaftliche Größe, die aktiv gestaltet werden muss. Unternehmen und Volkswirtschaften, die Resilienz ernst nehmen, erhöhen ihre Handlungsfähigkeit in einer Welt, in der Unsicherheiten zu dauerhaften Begleitern geworden sind. Globale Vernetzung bleibt bestehen – aber sie erfordert neue Formen der Sicherheit.

Maßgeschneiderte Anlagelösungen mit zuverlässigem Risikomanagement. Dabei stets transparent, ehrlich & fair.