Wem gehören Ihre Daten wirklich? Datensouveränität in der Cloud

Eigentum und Kontrolle – zwei verschiedene Dinge.

Cloud-Dienste haben das Speichern, Teilen und Verarbeiten von Daten revolutioniert. Gleichzeitig werfen sie eine entscheidende Frage auf: Wer hat eigentlich die Kontrolle über die Informationen, wenn sie nicht mehr auf dem eigenen Rechner, sondern in Rechenzentren Dritter liegen? Datensouveränität – also das Recht und die Fähigkeit, über die eigenen Daten zu bestimmen – ist in diesem Zusammenhang zu einem strategischen Thema geworden, das Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen gleichermaßen betrifft.

Eigentum und Kontrolle – zwei verschiedene Dinge

Datensouveränität in der Cloud ist kein einmaliger Haken in einer Checkliste, sondern ein fortlaufender Prozess. Sie erfordert die Kombination aus rechtlichem Bewusstsein, technischer Absicherung und klaren vertraglichen Regelungen."

Oft wird angenommen, dass die Daten automatisch demjenigen gehören, der sie hochlädt. Rechtlich ist das aber komplexer. Während Urheber- oder Eigentumsrechte in vielen Fällen beim ursprünglichen Ersteller bleiben, sichern sich Cloud-Anbieter in ihren Nutzungsbedingungen häufig weitreichende Nutzungs- und Zugriffsrechte. Diese können technische Verarbeitung, Datensicherung oder auch Analysefunktionen umfassen. Entscheidend ist daher, genau zu verstehen, welche Rechte man durch Vertragsbedingungen faktisch abtritt.

Juristische Dimension – Daten kennen keine Landesgrenzen

Ein Kernproblem der Datensouveränität liegt in der Internationalität der Cloud. Daten, die heute in einem europäischen Rechenzentrum gespeichert sind, können morgen – für Backup- oder Wartungszwecke – in ein Land außerhalb der EU verschoben werden. Das bringt rechtliche Risiken mit sich, vor allem in Bezug auf Datenschutzgesetze wie die europäische DSGVO.

Besonders kritisch sind Länder mit Gesetzen, die staatlichen Behörden weitreichende Zugriffsbefugnisse geben – etwa der US CLOUD Act, der es amerikanischen Behörden erlaubt, auf Daten von US-Unternehmen zuzugreifen, selbst wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind.

Transparenz als Schlüssel zur Souveränität

Datensouveränität beginnt mit vollständiger Transparenz:

- Wo werden die Daten physisch gespeichert?

- Wer kann darauf zugreifen – intern und extern?

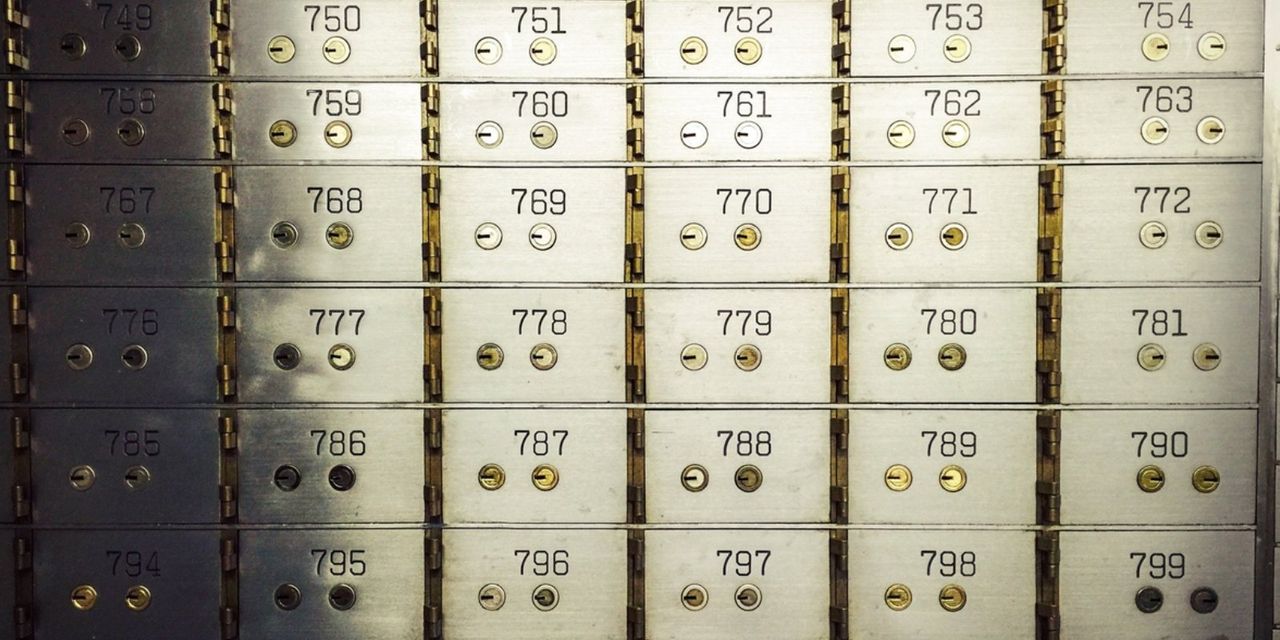

- Welche Verschlüsselung wird eingesetzt, und wer verwaltet die Schlüssel?

Technische Maßnahmen für mehr Kontrolle

box

Neben rechtlichen Vereinbarungen spielen technische Schutzmechanismen eine zentrale Rolle:

- Client-seitige Verschlüsselung, bei der nur der Datenbesitzer die Schlüssel hat.

- Geo-Fencing, um die Speicherung auf bestimmte Regionen zu beschränken.

- Multi-Cloud-Strategien, um Abhängigkeiten zu reduzieren.

Diese Ansätze ermöglichen es, Kontrolle zu bewahren – auch wenn die Infrastruktur bei einem externen Anbieter liegt.

Die Rolle staatlicher und europäischer Initiativen

Projekte wie GAIA-X zielen darauf ab, eine souveräne europäische Cloud-Infrastruktur zu schaffen, die sowohl technologisch als auch rechtlich den Anforderungen an Datenschutz und Unabhängigkeit entspricht. Für Unternehmen kann es strategisch sinnvoll sein, solche Anbieter zu bevorzugen, um regulatorische Risiken zu minimieren.

Fazit – Souveränität als Daueraufgabe

Datensouveränität in der Cloud ist kein einmaliger Haken in einer Checkliste, sondern ein fortlaufender Prozess. Sie erfordert die Kombination aus rechtlichem Bewusstsein, technischer Absicherung und klaren vertraglichen Regelungen. Wer seine Daten als strategisches Gut betrachtet, muss auch in der Cloud jederzeit Herr über deren Verwendung bleiben – unabhängig davon, wo sie physisch liegen.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit motivierten Menschen auf beiden Seiten zusätzliche Energie freisetzt