Serie Finanzwissen: Demografische Wandel Ökonomie des Alters

Wie längeres Leben die Finanzsysteme, Arbeitsmärkte und Gesellschaftsmodelle verändert.

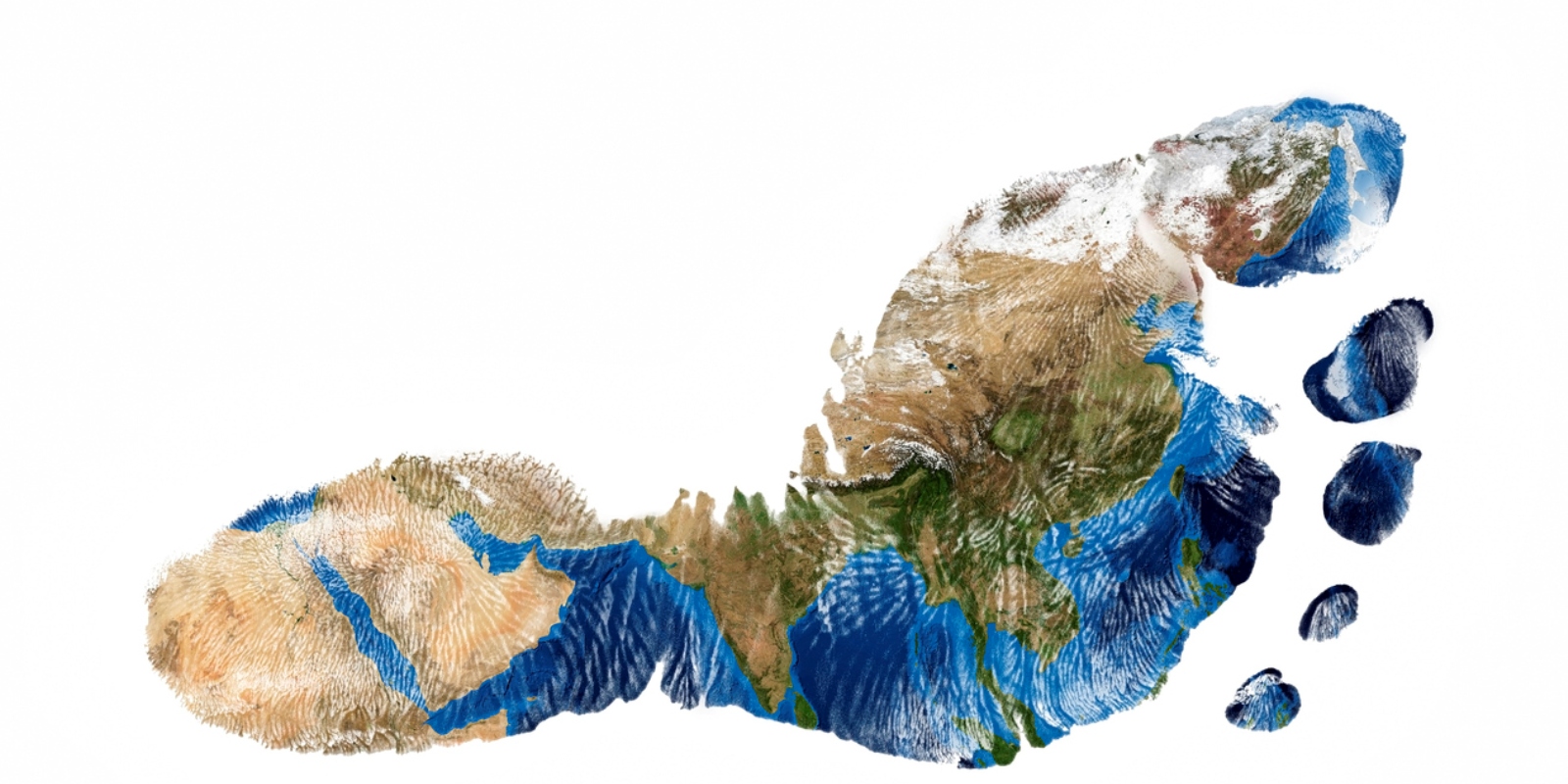

Die Weltbevölkerung altert – und mit ihr verändert sich die wirtschaftliche Architektur ganzer Volkswirtschaften. Längeres Leben bedeutet mehr Erfahrung, aber auch längere Versorgung. Es schafft neue Märkte und neue Kosten, fordert Arbeitsmodelle heraus und zwingt Finanzsysteme zum Umdenken. Die Ökonomie des Alters wird zu einem zentralen Zukunftsthema, das über Wohlstand und Stabilität entscheidet.

Demografie als wirtschaftlicher Wendepunkt

In Europa, Japan und zunehmend auch in China verschiebt sich die Bevölkerungsstruktur spürbar. Die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, während die Zahl der Rentner steigt. Gleichzeitig verlängert sich die Lebenszeit nach dem Arbeitsleben deutlich. Dieser doppelte Effekt verändert alles – von Steueraufkommen über Produktivität bis zur Kapitalallokation.

Das traditionelle Modell, wonach eine wachsende arbeitende Generation die Älteren finanziert, verliert seine Tragfähigkeit. Ökonomisch betrachtet wird Altern damit zu einem strukturellen Faktor: Es verändert nicht nur die Größe der Wirtschaft, sondern ihre Richtung.

Finanzsysteme unter Anpassungsdruck

Längeres Leben verändert das Verhältnis von Arbeit, Kapital und Konsum – und zwingt zu einem anderen Verständnis von Wohlstand."

Längeres Leben bedeutet längere Rentenlaufzeiten, höhere Gesundheitsausgaben und steigenden Kapitalbedarf im Ruhestand. Umlagefinanzierte Systeme stoßen dabei an ihre Grenzen, weil sie auf ein demografisches Gleichgewicht angewiesen sind. Wenn dieses kippt, steigt die Belastung der Jüngeren und die Verschuldung der Staaten.

Kapitalgedeckte Systeme – also private und betriebliche Vorsorge – gewinnen dadurch an Bedeutung. Doch auch sie müssen sich anpassen: längerfristige Anlagehorizonte, neue Risikomodelle und flexiblere Auszahlungsstrukturen werden notwendig. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Liquidität und Stabilität über Jahrzehnte hinweg zu sichern.

Arbeitsmärkte im Wandel

Die steigende Lebenserwartung verändert auch das Verhältnis von Arbeit und Ruhestand. Der Übergang in den Ruhestand wird fließender, das Arbeitsleben vielfältiger. Viele Menschen arbeiten länger, freiwillig oder aus Notwendigkeit. Damit wächst die Bedeutung altersgerechter Beschäftigungsmodelle, Weiterbildung und Gesundheitsmanagement.

Gleichzeitig verschiebt sich der Wert von Erfahrung. In einer alternden Gesellschaft wird Wissen zur zentralen Ressource. Unternehmen, die ältere Mitarbeiter gezielt einbinden, sichern sich Stabilität und Know-how – ein strategischer Vorteil in Märkten, die sich immer schneller verändern.

Gesellschaftliche Balance

box

Mit dem demografischen Wandel entstehen neue Spannungsfelder:

zwischen Generationen, zwischen Konsum und Vorsorge, zwischen öffentlicher Verantwortung und privater Eigeninitiative.

Eine nachhaltige Ökonomie des Alters muss diese Balance neu definieren.

Dazu gehören drei zentrale Elemente:

- Langfristige Finanzplanung: Vorsorge darf nicht erst im Ruhestand beginnen. Kapitaldeckung und Bildung müssen stärker verzahnt werden.

- Gesundheitsökonomie: Längeres Leben ist nur dann ökonomisch tragfähig, wenn es gesund verläuft. Prävention wird zur volkswirtschaftlichen Investition.

- Soziale Integration: Ältere Menschen bleiben Teil des Arbeits- und Konsumkreislaufs – nicht Belastung, sondern Potenzial.

Märkte des Alterns

Der demografische Wandel schafft auch neue Wachstumsfelder. Gesundheitsdienstleistungen, Pflegeinfrastruktur, altersgerechtes Wohnen und Finanzprodukte für Ruheständler entwickeln sich zu globalen Schlüsselbranchen. Auch Technologie spielt eine wachsende Rolle: Robotik, digitale Assistenzsysteme und Biotechnologie eröffnen Märkte, die wirtschaftliche Effizienz mit Lebensqualität verbinden.

So wird das Altern zu einem wirtschaftlichen Treiber – vorausgesetzt, Politik und Unternehmen begreifen es nicht als Kostenfaktor, sondern als Strukturwandel.

Fazit

Die Ökonomie des Alters ist keine Last, sondern eine neue Phase wirtschaftlicher Entwicklung. Längeres Leben verändert das Verhältnis von Arbeit, Kapital und Konsum – und zwingt zu einem anderen Verständnis von Wohlstand. Wer frühzeitig reagiert, kann aus der Alterung Stabilität gewinnen: durch kluge Finanzsysteme, flexible Arbeitsmärkte und gesellschaftliche Teilhabe bis ins hohe Alter. Die Zukunft der Wirtschaft wird nicht nur von der Jugend gestaltet, sondern von der Fähigkeit, Erfahrung und Langlebigkeit produktiv zu nutzen.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.